当塾は中学生クラスがメインですが、小学生も5~6年生あわせて10名ほど塾で学習しています。小学校は東小・綾瀬小・北小とバラバラですが皆さん将来は戸塚中に進学予定だと思います。

5年生は算数がメインです。今の算数の教科書は、5年生で学習する内容が6年生の倍くらいあります。なぜここまで5年生に集中しているのか不思議なくらいです。よって小学生で算数が苦手になるのも5年生が圧倒的に多いのが現状です。逆に言えば5年生の算数をクリアできればそのまま算数・数学を得意教科にできる可能性は十分にあります。

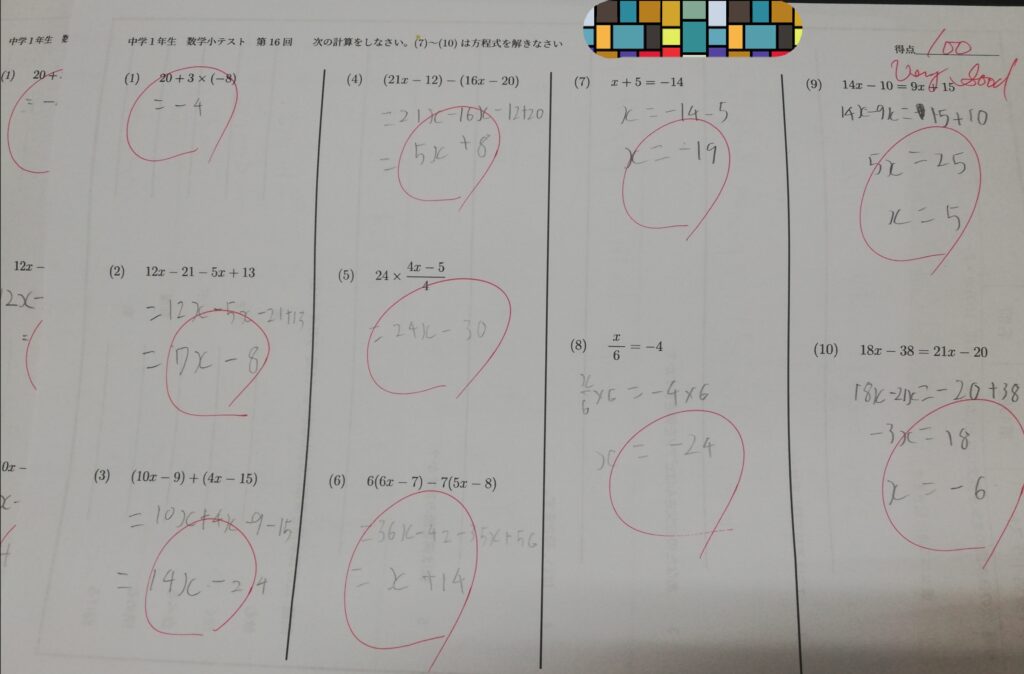

学校ではほぼ毎日算数はあるでしょうから、学校と同じ速さで進めるには塾の2時間の授業で学校の1週間分を教える必要があります。だからといって一方通行ではなく塾生の理解度も知りたいので毎週小テストを行っています。

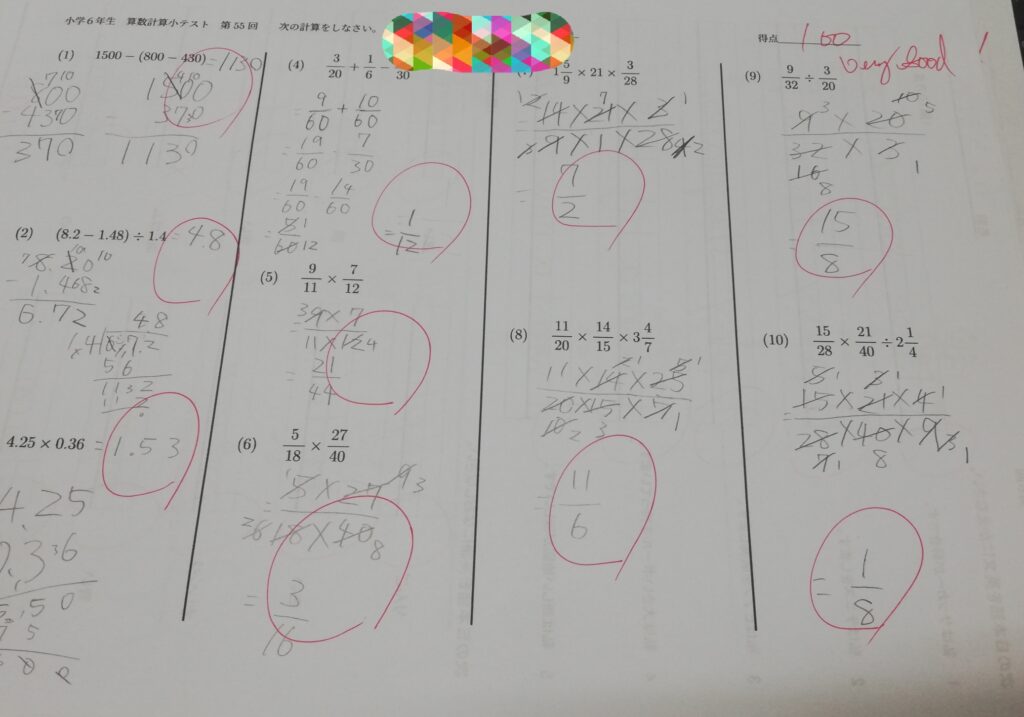

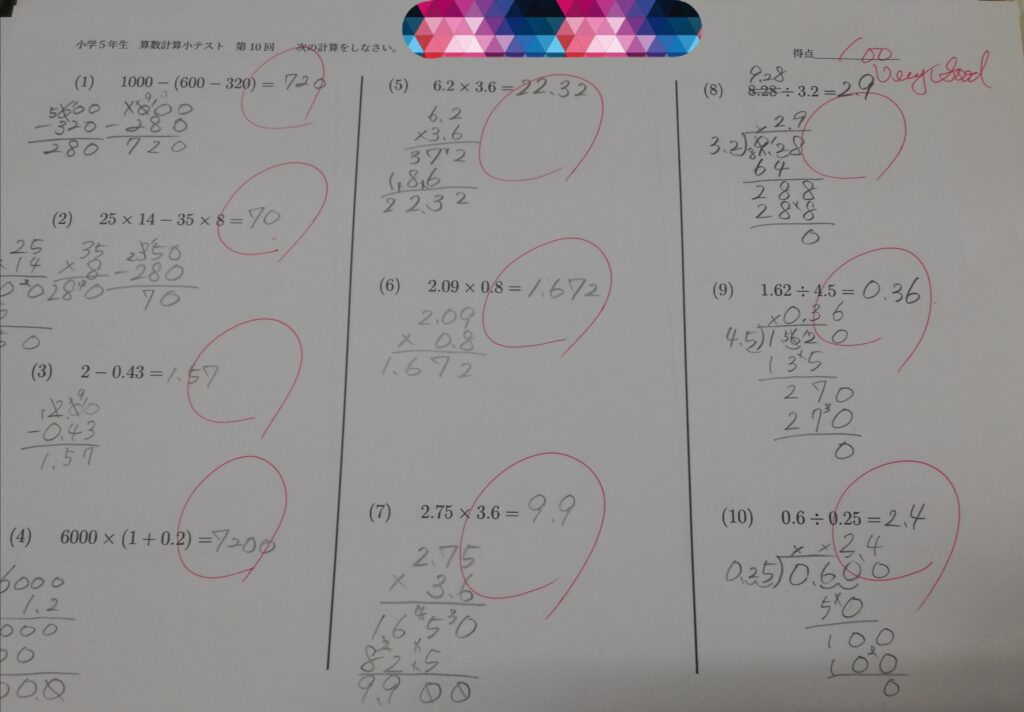

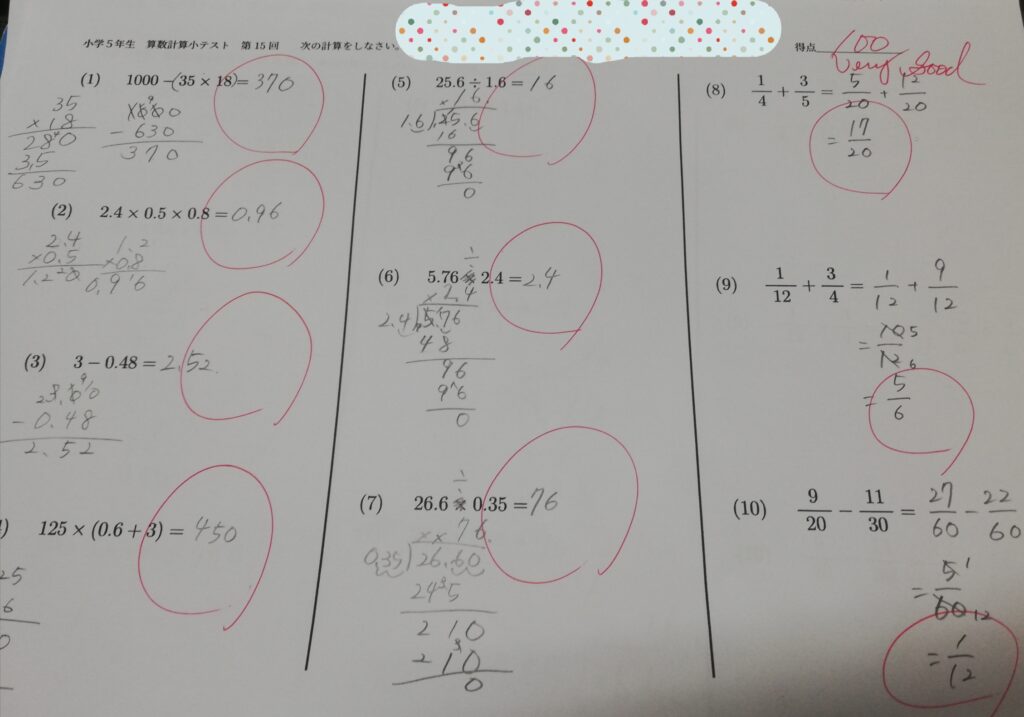

小テストなのであまり時間をかけるわけにはいきません。よって計算がメインになります。とはいえ習ったばかりの内容なら宿題で十分ですから、昔の内容もちりばめています。

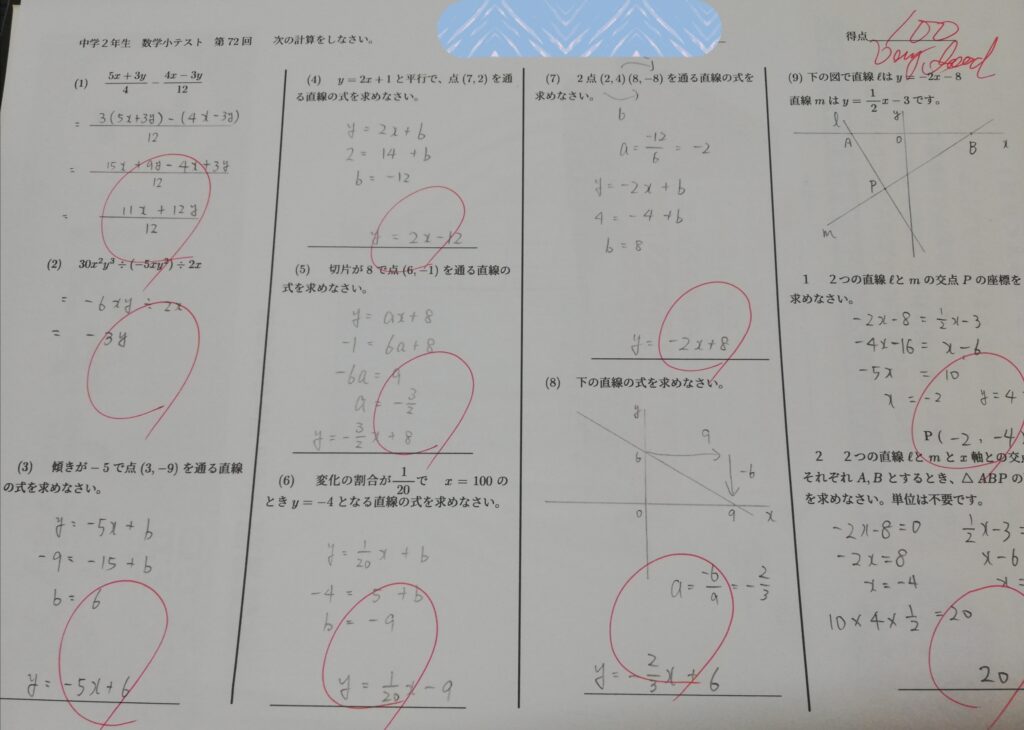

上の画像は先日の小テストですが、一番左の列は4年生までの内容も含んでいます。真ん中の列は5年生の1学期、右の列が最近習った内容です。つまり10問中3問だけが最近の内容で、残りはだいぶ前のをきちんと覚えているかの確認です。

5年生にしては丁寧な字でよろしいです。字が雑だと途中式が長くなる中学の計算で、自分の字が読めなくて間違えるという事態になりかねません。撮影用に100点のを使いましたが、この時の塾生の平均は80点で毎回平均点は70点~80点くらいです。今後、平均・速さ・割合の単元に入ると文章題も出題することになるでしょう。

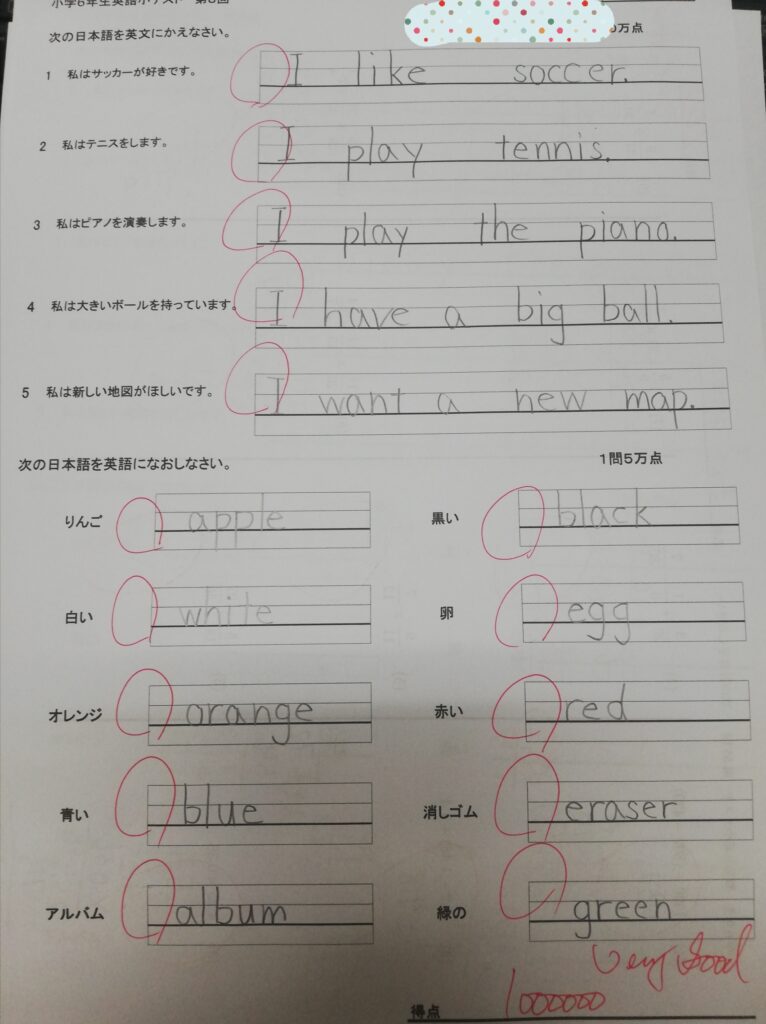

6年生は、算数と英語を学習しています。先ほど書いたように6年生の算数の内容は5年生ほど多くないため、英語の時間を確保できます。塾での英語は文法と書くことが中心です。川口市で採用されている5ラウンドシステムは、特に前半は文法軽視・書くことも軽視なのでなんとなく楽なイメージがありますが、後半から急に文法が入ることになりこのあたりで英語苦手な生徒が大発生します。

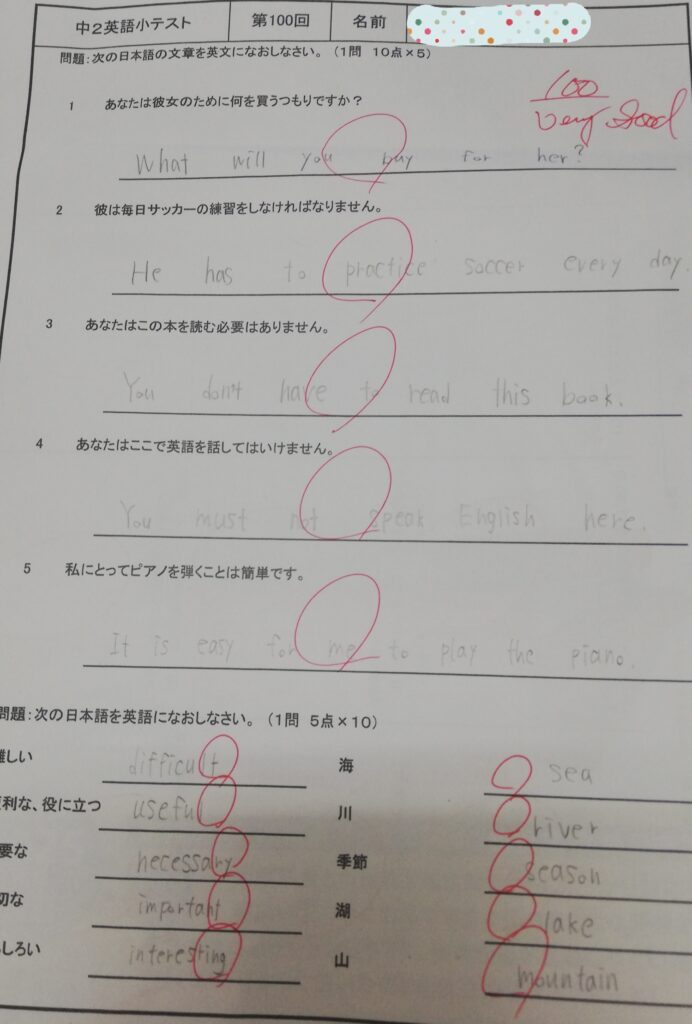

中学の英語は小学校の英語を履修済みということで、ある程度基本的な内容は小学校で習ったこととして進みますが、文法を理解している小学生は皆無です。それどころかアルファベットも単語も怪しい生徒がたくさんいます。この状況で中学の英語を理解しろというのは無理があります。それが分かっているので塾では小学生でも文法中心にし、書くことも多く取り入れています。

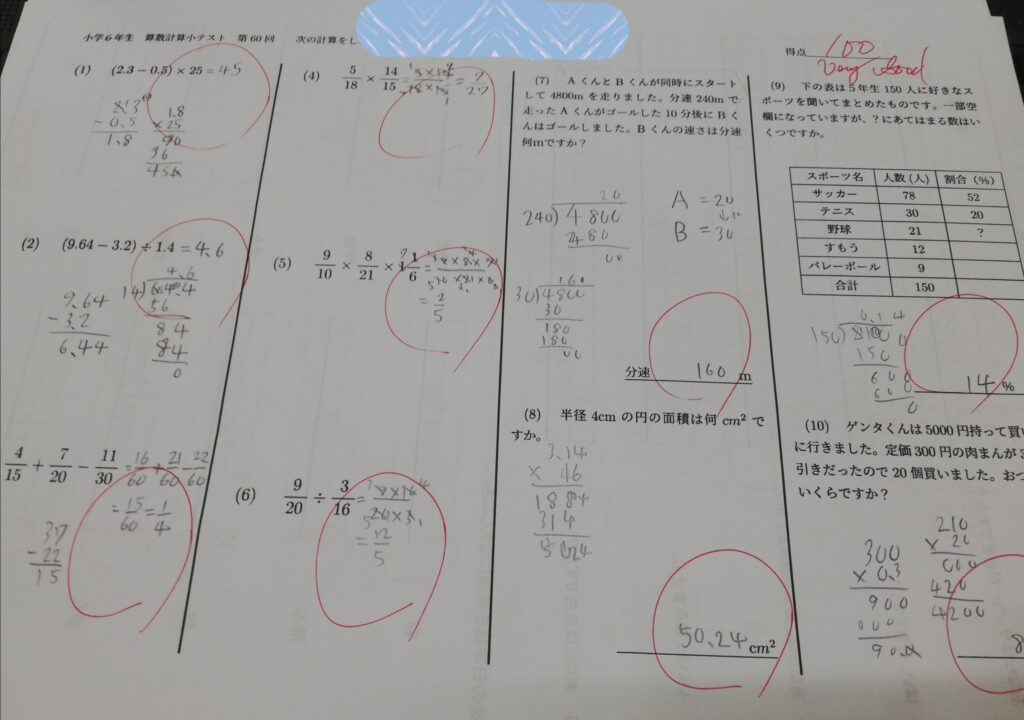

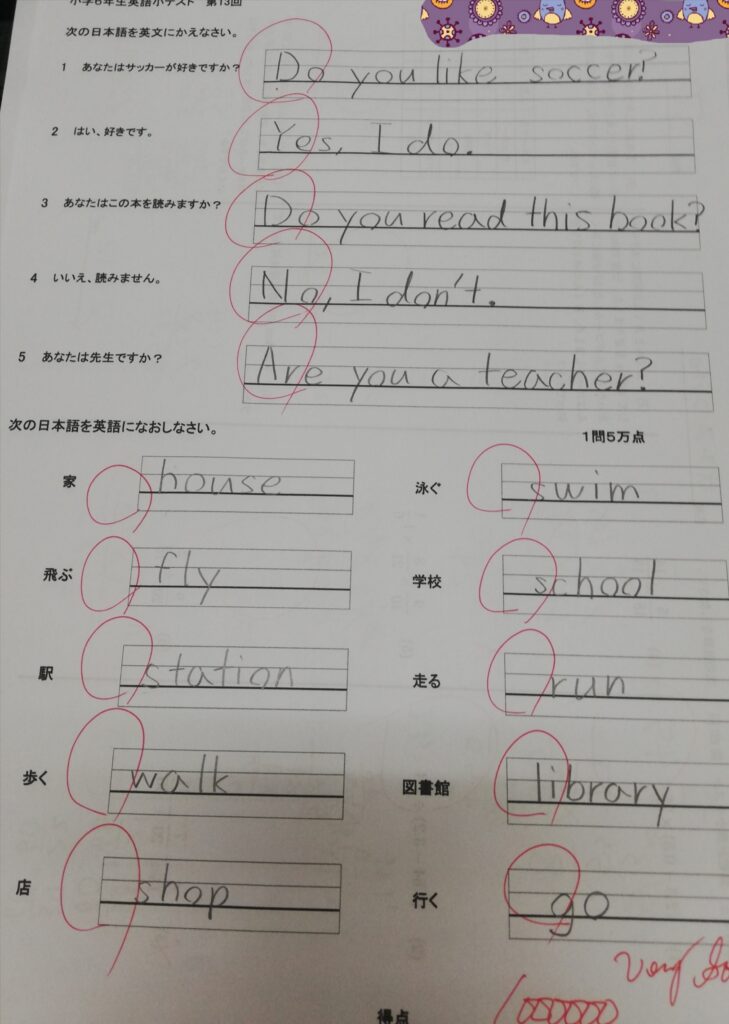

5年生同様6年生も小テストを行います。6年生は英語と算数のダブルです。算数はやはり前学年の内容も入れています。英語はあらかじめ課題を渡しておいて、それを出題します。

小テストの結果を見つつ塾生の苦手な部分を把握してそれ以降の授業や宿題やテストにつなげていきます。よって出来合いのものを使うのではなく、小学生の課題・テストは毎年その時の塾生に合わせて作り直しています。6年生は小テスト以外にも、英語では英文和訳・和文英訳のプリント、宿題のプリント、次回のテストの課題プリントを毎回作って渡しています。小学生英語に関してはなかなか適当な教材がないので、こうやって私が毎回作っているのです。一応英語の教材は取っていますが、まとめて復習するときに使っています。しかも中1用なので中学になってからも使える代物です。