今日は水曜日で5年生と中2の授業。

5年生は算数の授業です。ここ数年のうちの塾はなぜか綾瀬小の生徒が多い傾向があります。去年の6年生は半数以上が綾瀬小で、今年の6年生も5年生も気づけば半数以上が綾瀬小です。学校の規模としては綾瀬小が一番小さい(1学年2クラス or 3クラス)のに、どうしてでしょう。一つには綾瀬小の近くには小学生向けの塾が少ないというのがあるのかも知れません。あとは元塾生の弟妹として兄弟姉妹そろって同じ塾にというパターンも非常に多くなっています。個人的には一番近い東小の生徒がもっと来てくれたらなあと思いますが、結局みなさん戸塚中に行くのですから、どの小学校の生徒でも来て良かったと思ってもらえるように授業を行います。

算数は速さを終わらせて図形の面積になりました。5年生の算数は覚える内容が多すぎます。逆に6年生はもうこの時期ほとんど教科書の内容は終わっています。5年と6年の学習内容のバランスが悪すぎます。もう少し実態を反映した内容にしてほしいものです。

さてうちの塾生(小学生)の学力はと言うと、例年通りというか算数が非常に心配です。塾は週1日(2時間)で学校の授業の方が何倍も多く、学校で習っているはずなのにどうにも計算が怪しい生徒が何人もいます。だから塾に来ているという生徒もいるでしょうから、なんとか少しでも算数ができるようにしていきたいと考えています。

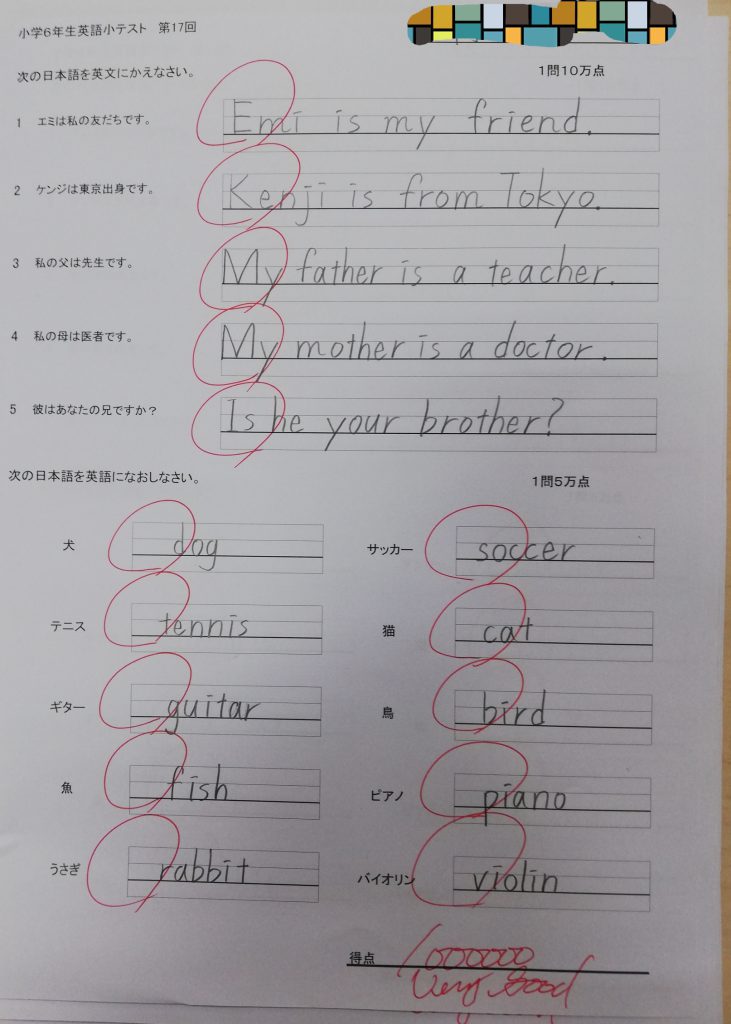

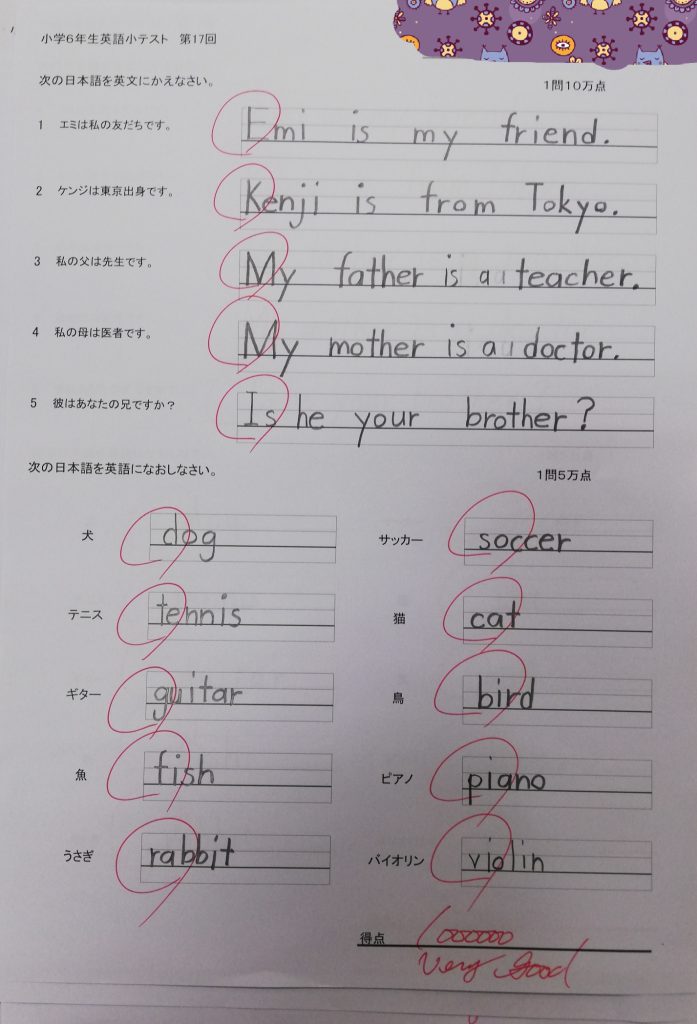

そのためには勉強に対して少しでも積極的になってもらう必要があります。小学生でも中学生でも点数がいい生徒とそうでない生徒の違いははっきりしています。

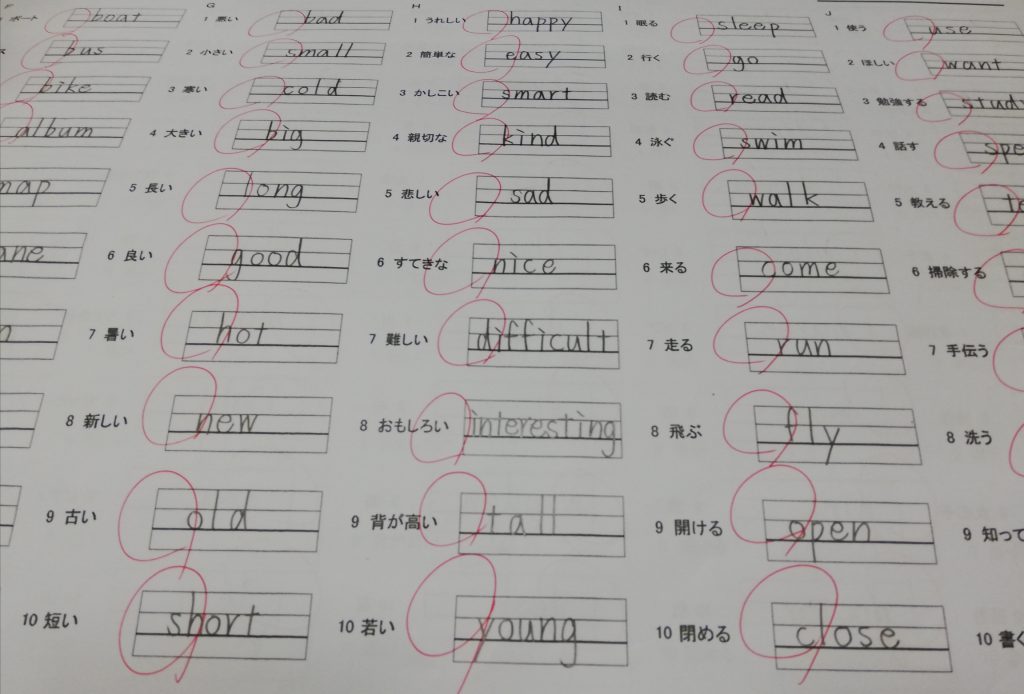

1 宿題はきちんとやる。分からなかったら調べてでも聞いてでもやる。

2 テストで間違えたら、必ず直す。分からなかったら聞く。

3 文字は丁寧に書く。

細かいことをいえばいろいろあるでしょうが実際のところ、このくらいの違いしかありません。点数が取れている生徒は上のことをしっかりやっています。逆に点数が伸びない、勉強が分からないと言う生徒は

1 宿題はやらない。やっても適当。誰かのを写す。親にやってもらう。

2 テストで間違えても放置。だから同じ問題が出ても永久に解けない。

3 文字が雑。答案が読めないという不利だけでなく自分でも読めない。

これでは差がつくのは必然です。ということでこうならないように、小学生のうちから鍛えているつもりです。その結果私の言うことをちゃんと聞いてくれている生徒は中学になる頃にはだいぶまともになります。ただ放置している時間が長ければ長いほど一朝一夕にはいきません。逆に小学生のうちからしっかり勉強する習慣がついている生徒は中学ではかなり優秀な成績を収めています。当たり前ですがしっかり努力している生徒ほど結果もよくなります。楽して成績が上がるような魔法はありません。

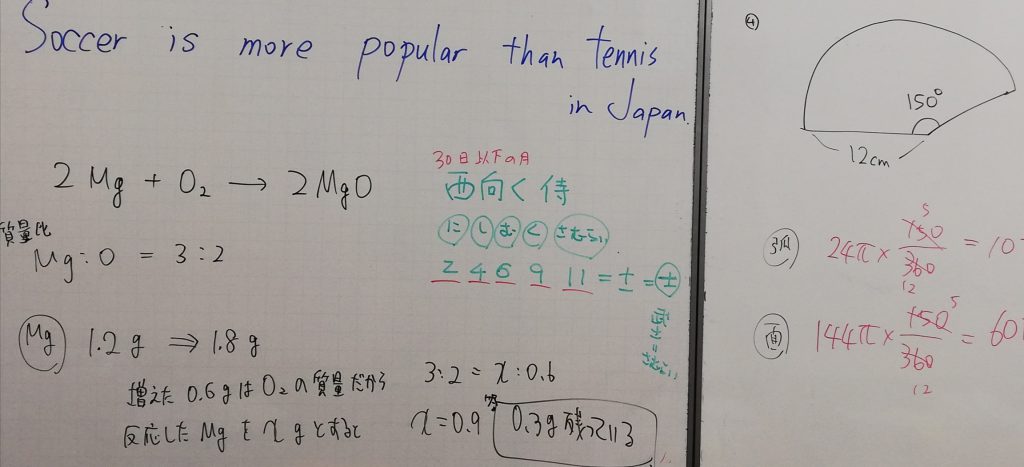

夜は中学2年生。期末の結果も書いてもらいました。後ほど掲載したいと思います。期末が終わって一段落ですが次の学年末に向けて授業は進めます。今日は国語と理科を行いました。うちの塾では普段は国語はあまり時間をかけません。が、知識が必要な古文と文法だけはしっかり説明します。生徒に聞くと今学校では動詞の活用とかなんとか(曖昧な言い方)をやっているということなので、そのあたりを説明しました。

用言の説明から、動詞の活用の種類、活用形、音便など。とてもじゃありませんが1日で終わる内容ではありません。ただ説明するだけなら終わるかも知れませんが、うちの塾の場合すべての教科、説明だけで終わるということはありません。それなら今はやりの動画を見るだけの授業と変わりません。説明しながら、質問しながら、質問受けながら、塾生の顔色を見て理解度を確認しながら、となるとそれなりに時間がかかります。こういうのは一方的な動画授業では無理ですからね。

理科は電流の続きを学習しました。国語に時間を取られすぎたので少しだけ電力について。戸塚中の理科は1分野と2分野に分れていて2分野はもうほとんどの内容が終わっているはずです。3学期はどうなるのでしょうか。