今日は期末テスト5日前です。昨日と同じで正午過ぎから中1⇒中2⇒中3と入れ代わり立ち代わりで塾生がやってきて勉強していきます。こちらから指示した内容を全員で考える時間もあれば、各自テーマを決めてそれぞれ別の教科に取り組むこともあります。

正午といえば、昼の12時のことをなぜ正午というのか中2に聞いてみました。ちょうど平家物語が範囲に入っていて、その中に酉の刻=午後6時 ごろ というのがあったからです。

正午の午は十二支の午つまり「うま」にあたります。

子:ね 丑:うし 寅:とら

卯:う 辰:たつ 巳:み

午:うま 未:ひつじ 申:さる

酉:とり 戌:いぬ 亥:い

24時間をこの12個で等分、つまり2時間ごとに呼び名が変わっていきます。最初の子:ね が夜中の0時ごろ(実際には幅がありますがここはアバウトに)以降2時間ずつずれるので丑が午前2時ごろ、寅が午前4時ごろ・・・ 午が12時ごろになります。

つまり、お昼の12時はちょうど午の時刻だから正午 その前が午前 その後が午後です。ちなみに使う人は誰もいませんが、午前0時を正子といいます。まさこではなく、しょうしと読みます。

さらにちなみに、この十二支は方角も表しており、子が北の方角。時計周りに12等分し、卯が東、午が南、酉が西です。

地球の北極と南極を結ぶ線を経線またの名を子午線(本初子午線でおなじみ)といいます。もうお分かりかと思いますが、子午線の子と午は北と南を表します。塾の授業中にこういう話をたまーに混ぜています。おおむね感動しています(笑)

さて、今回の期末テストで大変かなと思うところは

中1は数学と理科、中2は理科と社会と英語、中3は理科と英語です。

中1の数学は方程式の文章題と関数(比例・反比例)です。方程式の文章題は定番問題はできるようになりましたが、ちょっとした応用になると苦労する生徒が多いようです。理科は濃度や結晶の問題でこちらにも計算があります。テストではなぜか理数系の方が結果は良いのですが、私としてはまだまだ安心していません。

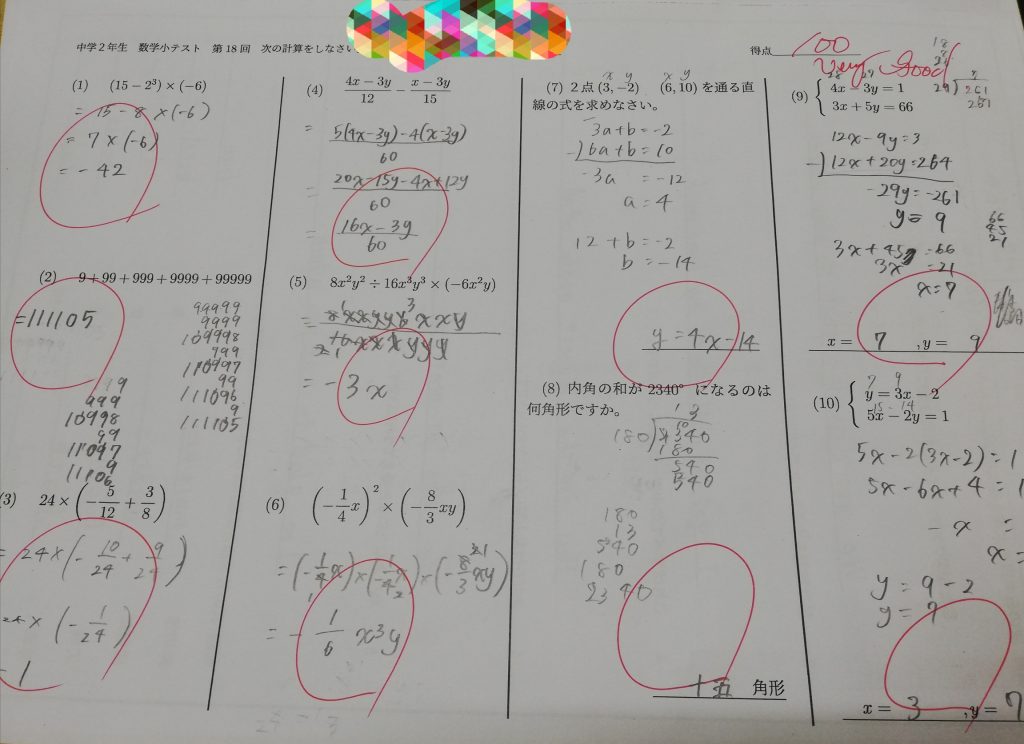

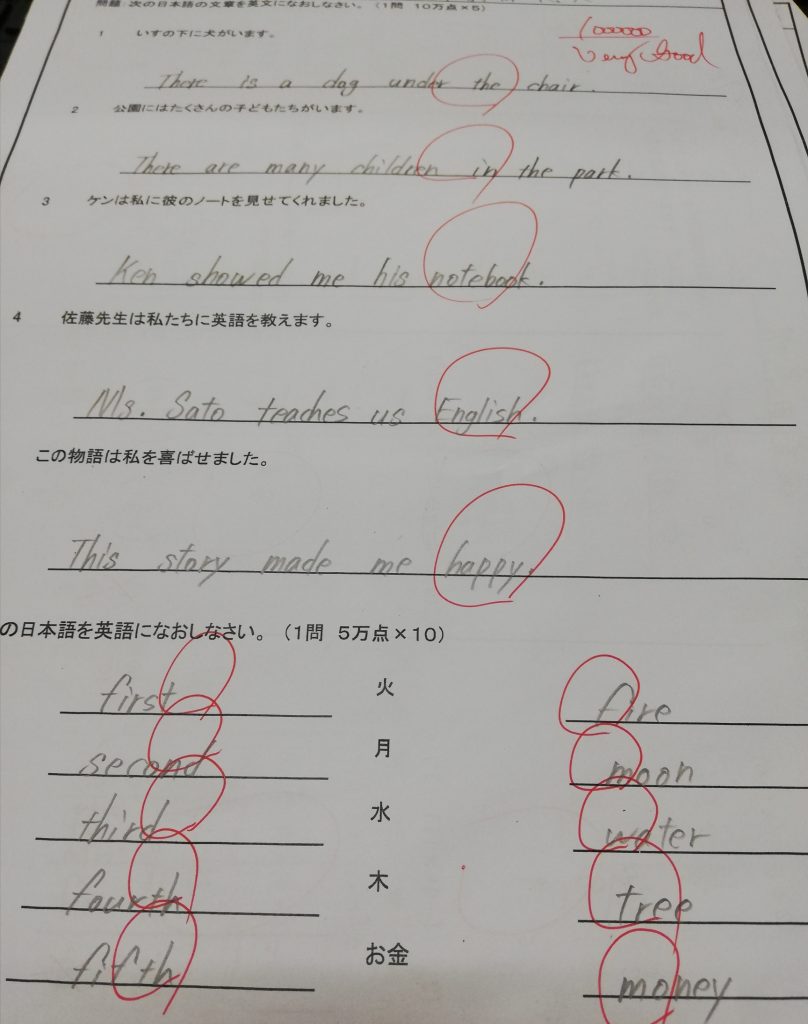

中2の理科は電流です。範囲が狭いので内容が難しくなると思います。ほぼ計算なのですが中学生にとっては覚える公式が多すぎて大変なようです。社会は逆に範囲が広くて大変そうです。前回の社会の範囲は中部地方まで、で今回は関東と東北が追加されるのですが社会の範囲は毎回2年生で習った範囲全部となっています。つまり関東と東北だけでなく、九州から中部まで全部とそれ以外の産業とか人口とか地形とかとにかく中2の内容全部で、教科書で言うと120ページくらいあります。英語は前回がよろしくなかったので、今回は頑張ってほしいところです。

中3の理科はイオンです。中学ではイオン化傾向の概念を詳しく習わないので電池がちょっと難しいです。あとは中和に関するイオンの量のグラフなどは必出です。英語は文法が多めのようですが、短期間で覚えるには結構な量の文法事項が含まれています。数学は関数と相似の前半で、覚えることはそれほど多くなくどちらかというと考える問題です。塾ではその練習をしています。社会は範囲は広めですが、うちの塾生にとっては社会は得点源です。そういえば前回のテストでも中3理科は学年1位だった二人を含めて一桁順位が三人いました。今回もそれほど心配しなくていいでしょうか。